戦争俳句の考証と平成俳句の課題

八鍬爽風

考えてみれば、 昭和初期及び第二次大戦期という暗黒の時期は私のような平成生まれの俳人にとって全く疎遠で未知の時期である。その未知の戦火などを知る術は写真であり、手記であり、生きている方との接触であり、文学からの読み取りなのである。勿論、俳句もその一つとなりうる。

征く人の母は埋れぬ日の丸に 井上白文地

上記の句は新興俳句運動の渦中にいた井上白文地の作品である。作中には『征く人』と周りで祝賀に浸る『日の丸』の群集である。しかし、その中には複雑な感情を抱いた『征く人の母』が小さく『埋れ』ていく。出征の風景を写したこの句の根底には何があるのだろうか。それは、“戦争”という名の絶対的な不条理である。また、思うに、新興俳句運動末期とも言える戦争句・反戦句の根源こそ、その不条理にほかならないのだ。

●

昭和十年代前後は正しく不条理多き“暗黒の時期”である。

昭和八年には小林多喜二の拷問死や滝川事件、昭和十年には美濃部達吉の天皇機関説を発端とした国体明徴問題といった『挙国一致』の波に言論・文学・思想は押し流されていった。そういった反体制傾向を排除していこうという社会的な動きのなかで新興俳句は存在していた。 つまるところが、先述の『不条理』への疑念と抵抗が、彼らのなかにはっきりと存在していたのだろう。

残忍に詩を追う蛇の目を見たり 片山桃史

着実に詩歌を蝕んでいたのは『蛇の目』のような監視社会である。それは桃史の目にも如実であったに違いない。当時の社会は俳句に限らず、反体制と思しき人間は通報、といった監視社会そのものであった。 そんな『残忍』な社会の現状を訴えた句を作った桃史もまた出征することとなる。

桃史死ぬ勿れ俳句は出来ずともよし 日野草城

桃史は『旗艦』に投句しており、草城の弟子でもあった。12月7日特務兵として中国へ向かった桃史へ草城は上記の句で励ましたと言う。この切実な祈りは白文地の句の『征く人の母』にも共通していた精神なのではないだろうか。戦場からも桃史は『旗艦』への投句を続けた。その間の句は昭和15年10月15日に「北方兵団」にとめられている。しかし、そんな中、師の祈りも虚しく、1941年に桃史は東ニューギニアで戦死。享年三十二歳であった。草城は一斉弾圧後に一度は俳壇を去るが、復帰。「ホトトギス」への同人復帰を虚子から許されるも、緑内障による失明など不遇な晩年を迎えることとなる。

●

新興俳句運動の中心的人物である西東三鬼にも戦争の不条理への疑念が見られる。

戦友ヲ葬リピストルヲ天ニ撃ツ 西東三鬼

昭和十三年に作られた作品である。当時日中戦争の激化に伴い、国民総動員の動きが強まっていたと考えられる。その状況を三鬼は自らの特色とも言える『自由さ』を武器に戦争への疑念を詠んだ。戦友を亡くすという計り知れない喪失感、怒りを葬送曲が如く『ピストルヲ天ニ撃ツ』。戦地における“常に死が隣に在る”不条理を描いている。また、カタカナ表記が電報のようで独特な虚無感を引き出しているようにも感じられる。

昭和十五年。新興俳句の終末とも言える事件が起こる。京大俳句弾圧事件をはじめとした新興俳句弾圧事件である。先述の三鬼だけでなく、平畑静塔、中村三山、仁智栄坊、波止影夫、三谷昭、石橋辰之助らがこの年に一斉検挙された。時代はさらに深く深く戦争へ沈み込んでいく。

そんな中、昭和十六年に詩としての俳句を追い求めた富澤赤黄男が一句投じた。

蝶墜ちて大音響の結氷期 富澤赤黄男

新興俳句運動は『蝶』のように華麗に時代を舞った。しかし、戦争の『大音響』の中へ『墜ち』たのだ。そして、文学報国の『結氷期』が訪れる。昭和十七年、太平洋戦争中の協力を掲げた日本文学報国会が結成される。その結氷期の中で俳人達は何を思ったろうか。答えは現代の私達にはわからない。しかし、この重く冷えきった赤黄男の句は新興俳句に墓標が立てられた時代の不条理を想起させるには十分すぎるほどである。

●

しかし、戦時下の不条理は渡辺白泉のとある一句に収斂する。

この一句こそ現代の私たちへの伝言であり、記録なのだ。

戦争が廊下の奥に立つてゐた 渡辺白泉

この一句により、『廊下の奥』という身近に感じてしまった戦争の悔恨こそ不条理の本質であり、不条理こそ新興俳句運動末期を支えた指標であったことがはっきりとわかる。

戦時下の新興俳人たちはこうして自分たちの疑念を写していった。それが写すべき真実であったからだ。絶対的な不条理として、現実に存在していたのである。

●

では、現代の私たちは何をすべきだろうか。

平和を、多様性を、はっきりと感じ、人々が見る真実も相対的に変わっていった。そんな中で七十年以上謳歌した平和をなお主張し続けるべきだろうか。或いは時流に流れゆく人形であるべきだろうか。全くそれらは否である。私たちは七十年前の先人達が持ちえなかった『主体性』を持つべきだろう。

つまり、社会に自分がどう影響を与えるかを考慮しつつ、時流などの社会的要素からは独立自尊の発信者としての精神を持つべきなのだ。

最早どう在るべきかを社会に見出し、社会への疑念で動く時代ではない。平成俳句の最大の課題というのは、作者の主体性、独立性が源流に在るのだ。

戦時と異なる点というのは私達には社会的にも認められた自由であったり、絶対的な表現対象への不安からの解放、つまり表現対象の自由化がある。先ほど私は「社会に自分がどう影響を与えるかを考慮」と言及したが、私達の課題である主体性にはその行為こそが“誠実”なのである。“誠実”というのは、自分が詠みたいものを詠みたいように詠み、世間に対して微々たるものであっても影響を与えている、その自覚である。畢竟、自分の存在に“誠実”であるということなのだ。

逆に言えば自分の存在に“不誠実”とは何だろうか。

それはこの平成という自由社会においてもなお個人的観念の下の“全体”という権威の意思へ個性を埋没させて、 個人的観念で鑑賞し、他者の主体的行為に介入することである。または、権威に即して詠み、それを良しとしてそれを自分だと称することである。そのような愚劣な行為をもってどうして主体性があると言えようか。それをして伝統だの新奇だのと語り得るだろうか。否。そのようなことは決して有り得ない。

つまり、平成俳句において私達が求められる主体性とは、この平和な自由社会に放擲され、影響を与え続ける発信者としての存在であるという自覚と、他者もまたそういったかけがけのない存在であることへの尊重の精神なのである。今一度考えていただきたい。今の自分は“誠実”に詠むことができているのだろうか。

2016-11-13

戦争俳句の考証と平成俳句の課題 八鍬爽風

Posted by wh at 0:19 3 comments

2016-03-20

【みみず・ぶっくすBOOKS】第1回 ドミニク・シポー編『額(ぬか)の真中(まなか)に/戦争俳句1914-1918』 小津夜景

【みみず・ぶっくすBOOKS】第1回

ドミニク・シポー編『額(ぬか)の真中(まなか)に/戦争俳句1914-1918』

小津夜景

以前、【みみず・ぶっくす】で散歩篇と称して「フランスの片田舎でどのくらい俳句関係の本が買えるのか」を調べたことがある。調べたといってもただの素人調査、本屋さんに行って棚を見てきただけなのだが、それでもかなり新鮮な体験だった。どの店にも俳句のコーナーがあった上に、造本もジャポニズムを強調しすぎない平熱のデザインが多かったからだ。俳句が全く浸透していないとまでは思っていなかったがまさかここまでとは、といった気分である。

(前回紹介した本の一部。記事はコチラやコチラ)

で、さいきん「前回の探訪から一年経ったし、またしばらくぶりに本屋に行こうかな」と思っていたところへ、はっと気がつくと【みみず・ぶっくす】が連載60回を越えるという珍事件が起きていた。なにも考えずにいたら、いつもまにかウラハイの貴重なスペースを60回も拝借していたのだ。ちょっと凄くないですか。なにかお祝いの余興をしたい。

という訳でこれからしばらくの間、近所の本屋さんで見つけた俳句の本を再度レポートすることにした。祝宴&クールダウンをかねてのんびり10回くらいできたら嬉しいのだけれど、その辺はお財布の都合によるので確かなことは言えない(どうなることやら)。

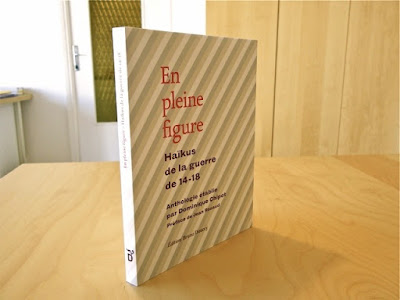

さて記念すべき初回、買ってみたのはドミニク・シポー編『額(ぬか)の真中(まなか)に/戦争俳句1914-1918』という本だ。そのタイトル通り、第一次世界大戦期に書かれた俳句アンソロジーである。En

pleine figure は「直面して」という意味の慣用句だが、ここでは直訳っぽい方が鮮烈な内容に似つかわしい気がしたので、斎藤史「額の真中に弾丸(たま)をうけたるおもかげの立居に憑きて夏のおどろや」から表現を借りてみた。

|

| 本文158頁。価格は16€=約1880円だった。 |

編者のドミニク・シポーは俳人にして俳句研究者。俳句普及協会発行の『Ploc¡』というフリーペーパーにも参加している。また序文はジャン・ルオー。ルオーは1990年に『名誉の戦場』でゴンクール賞を受賞したが、この小説は池澤夏樹の編集している世界文学全集でポール・ニザンと抱き合わせになったせいか、日本でも割と読まれているみたいだ。

|

| 表紙の折り込み部分をのばしてみる。 |

造本は表紙に折り返し部分のあるペーパーバック(こういう造本、正しくは何と呼ぶのだろう?)。表紙はつや消しで、中の紙はかなり細めの紬糸で織った布のような、決して上品すぎないのに洗練された質感。加えてそこはかとなく原田知世っぽい。なんでだろうと思いつつ奥付を見ると、スウェーデンArctic Papier社のMunken

Print 80g /㎡の紙を使用していることが判明した(なるほど。どうりで…)。このクリーム色の紙、一切のコーティングをしていないそうで、どこか陰影を含んだ優しい印象がある。スウェーデンの紙モノといえばBookbinders Designが有名だが、この会社も1740年創業の老舗らしく「これよ!このシンプルさ!」と北欧マニアの心を鷲掴みにすることうけあいの素材感だ。

|

| 主要作家16名の紹介文。加えて詠み人知らずの章などがある。 |

ところで第一次世界大戦周辺というのは、英国を中心にすごい詩人がわんさか出現した非常に特殊な期間である。彼らが残した作品には形式の面でもおもしろいものが沢山あるが、俳句(俳諧)もそのひとつ。なにゆえ俳句?と不思議に思う人のために知ったかぶりをして解説すると、実はふたつの大戦期というのは、俳句(俳諧)のみならず箴言や断章といった「短詩形式」が大流行したのである。この大流行の背景についてはさまざまに説明できるが、形式の話をサンボリックな目線からつきつめるなら、未曾生の生存的条件を生きる詩人たちが遠からず死ぬだろうおのれの言葉に〈自分の死後に発見されるだろう一片の聖遺物〉めいた形式=格式を与えたいという無意識の願望を抱いていたことは間違いないだろう。

またルオーの序文には「永遠と無とが交差する17音。生命の危機にさらされている若者がそのつど直面する光景とは、脳がほんの数語に折り畳んだまさに俳句のごとき出来事なのだ」うんぬんとあり、当時の若者が戦火の砲弾と俳句の刹那性とを「閃光」という点において重ねていたかもしれないふしも窺われる。

|

| 本文。一句ずつ題をつけている人もいれば、 各句の最後に地名を添えている人、 連作を試みている人など書き方はさまざま。 |

この本の収録作品の「気分」については、以前紹介したジャン=マリー・グリオの句に比べてやはりと言っていいのか、当時の塹壕詩人の作風を彷彿させるものが多く、いわゆる俳句らしさを求めて読むと肩透かしをくらうかもしれない。だが資料的価値は十分にある本だ。以下数句紹介する。

《詠み人知らず》

Il neige encore – encore un haÏkaÏ !

La terre a recouvert

les corps.

La neige veut

recouvrir les ruines.

また雪だ…またひとつ俳諧だ!

地は人体を覆い尽くした。

雪は廃墟を覆い尽くすだろう。

《ルネ・ドリュアール》

Derrière le cimetière

Un moulin à vent

Penche sa grande croix.

Chemin des Dames, 1922

墓地の背に

風車

十字を傾けて

風車

十字を傾けて

シュマン・デ・ダーム、1922年

《ジュリアン・ヴォカンス》

Deux levées de terre

Deux réseaux de fils de fer

Deux civilisations.

ふたつの盛り土

ふたつの有刺鉄線

ふたつの文明。

《ルネ・モブラン》

Mes amis sont morts.

Je m’en suis fait d’autres.

Pardon...

友だちが死んだ。

別の友だちをつくった。

ごめんよ…。

Posted by wh at 0:06 0 comments

Labels: みみず・ぶっくすBOOKS, 小津夜景, 戦争俳句

登録:

投稿 (Atom)