【句集を読む】

瞬間と永遠

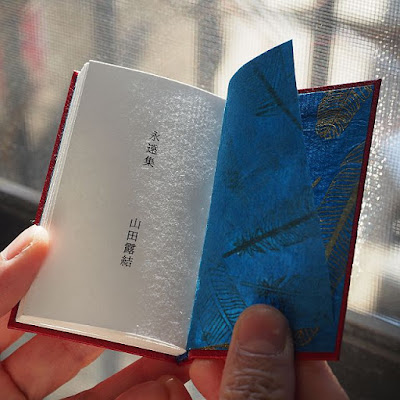

山田露結『永遠集』の二句

西原天気

〈瞬間〉のなかに〈永遠〉がある。

始まりも終わりもないという点で、〈瞬間〉と〈永遠〉は似ている。

落ちてくる手袋のまだ空中に 山田露結

その前もその後もない〈瞬間〉、前後と寸断された〈瞬間〉は、いかような時の流れにもすっぽりとはまり込む。物語を用意する必要もない。

掲句に、落とした人の所在やら落ちる場所を思い、それを物語化することもできるのだけれど、句そのものは、それに寄り掛かることなく、一瞬の静止画として提示される。無宗教・無精神のイコンのごとく。

脈絡不要の〈一瞬〉は、時間のなかに偏在し、溶け込み、結果、〈永遠〉と見分けがつかない。

死んだことのない僕たちに夏きざす 同

死と、死を知らずに息をすること=生と、両方に夏がきざす。この光と陰に満ちた一句にも〈一瞬〉がある。

死んだことなくのっぺりと延びる時間の帯と「僕たち」という反=固有の複数形に、あるとき理由もなく「夏」が「きざす」。

俳句は、よく言われるところのカメラとの類似やらをもって、〈瞬間〉を提示するに適格なのではない。経緯を述べなくてよい短さが、しばしば前後との断絶を生みだし、ちょうどよろしき偶然として〈瞬間〉が立ち上がる。

言ってみれば、物語や脈絡(叙述やら説明やらと密接な諸要素)の死角、あるいは隙間に出現する〈瞬間〉のイコンを、私たちは「俳句」と呼んだりするのだ。

掲句は山田露結『永遠集』2017年12月12日/文藝豆本ぽっぺん堂(私家版)より。

2018-02-11

【句集を読む】瞬間と永遠 山田露結『永遠集』の二句 西原天気

Posted by wh at 0:06 0 comments

2017-05-07

【俳苑叢刊を読む】 第15回 栗林一石路『行路』 春の花屋になって 山田露結

第15回 栗林一石路『行路』

春の花屋になって

山田露結

春の花屋も遮断機に堰かれ犇(ひし)とゐる

遮断機はね上ると春の雲もあらず人崩る

春の人屑へがくりと遮断機が鰓(あぎと)をあけた

(踏切春景)

栗林一石路句集「行路」冒頭の「踏切春景」と題された三連作です。

一句目はこの文脈通りに読めば「花屋も」→「犇とゐる」なのですから花屋ばかりが踏切の前でかたまっているわけです。配達途中ならみな春の花を両手いっぱいに抱えているはずです。きっと花屋の集団の隣にはパン屋の集団が、そのまた隣には酒屋の集団が、その後ろには魚屋の集団が、そのまた後ろには八百屋の集団が「犇」といるかもしれません。え?違うって?作者はそうは言ってないって?大勢の中に混じって一人だけ、「花屋も」いるということだろうって?いや~、でも、花屋の集団が「犇」といると解釈した方が楽しいでしょう?可愛いでしょう?シュールでしょう?こんな素敵な景色を遮断機の反対側から僕は眺めてみたい。

二句目。電車が通過し遮断機が上がった途端に花屋が、パン屋が、酒屋が、魚屋が、八百屋が、どどっと踏切内になだれ込む。

三句目は二句目と時間的にやや前後しますが、そのことがかえって花屋、パン屋、酒屋、魚屋、八百屋の集団がぐちゃぐちゃに入り混じって「犇」といた人の塊が文字通り「人屑」となって移動していく感じを演出しています。遮断機の擬人化も楽しい。まるで三コマ漫画のような、なんともコミカルな春の景色ではないでしょうか。

今回、週刊俳句からの依頼を受けて僕は栗林一石路という俳人の句をはじめて読みました。彼の経歴についてもまったく知らなかったのでとりあえずネットで調べてみると1894年長野県生まれ、プロレタリア俳句を提唱しその運動の中心的存在であった、とのことです。1941年にはいわゆる新興俳句弾圧事件で検挙、投獄されています。

シャツ雑草にぶっかけておく

ネット上で見つけた彼の代表句のひとつですがこの句は知っています。どこで目にしたのか記憶はありませんが、たしかに知っています。ああ、この句の作者が栗林一石路なんですね。

さて、しかし、プロレタリア俳句っていったいどんな俳句なのでしょう。

これが勞働者の胸か骨が息づいてゐる(「昭和十二年夏、機械工山田正吉君死す」と前書き)

いくつ機械を組立てた骨の手が伸びてゐるばかり

もう吸ふ血がない死顔をはなれてゆく蚊

(勞働者の死)

これらの句にはまるで映画のスクリーンを見ているかのようにこの時代の労働者の有様が生々しく描かれています。こうした句の無骨な雰囲気はもしかしたら定型俳句では表現しきれなかったかもしれません。プロレタリアであることと一石路が自由律を選んだことには必然的な関係性があったのかもしれません。

まあ、でも、プロレタリアという言葉はまことに前時代的な感じがするのですが、どうなんでしょう。現代でも使われるんですかねぇ、この言葉は。プロレタリア俳句というのはプロレタリア文学の系譜なんでしょうか。よくわかりません。しかし、そのようにカテゴライズされると僕なんかはどうしてもある種の色メガネをかけて句を鑑賞してしまうのですが。

月光は顔をまた顔を照しだして兵隊

船にゆられつつ敵近くなる星座を青く

黙つて夕日に影二人何を敵前上陸の前

おどろに砲弾の炸裂の赤きくらい山肌

緑星二つそこに生き死にの兵たちをおもふ(註、緑星は上陸成功の信號)

(敵前上陸)

戦地詠です。一石路には戦争に関連する句が多くあるのですが、どれも情景描写がやや報告的な感じがします(良い意味でも悪い意味でも)。俳句でいういわゆる「客観写生」からも遠いようです。戦争という特殊な状況を前にして、はたして俳句の言葉が俳句の言葉として機能するのかどうか、あるいは機能させることが出来るのかどうか、というのは興味深いところではありますが、こうした報告的な詠まれ方は彼がジャーナリストであったことと無関係ではないかもしれません。

ふるさとの水はうましのみたしと病みたまふ母は

これや水筒にふるさとの水みたし来むに母よ

故里は夏山病む母の水ゆたかにと念(おも)ふ

病む母へゐなかの水取りに汽車の片隅にゐる(「怱惶として汽車に乗る」と前書き)

母に代りて米磨ぎし頃のこの月にてくらき

(水取り)

灯取虫ばかり母はひとりで死んでゐる

糸屑なんどもこんなに始末してあつて母は亡(な)い

箸にかろきこれが母の骨かさかさと音する

芒や百合やふるさとに母の骨壺を置く

女衆の声々がみな母の知つてゐる奥の間の母の骨(「近所の人々集ふ」と前書き)

(母の骨)

この句集の中でたぶん一番多いのが病死した母親を詠んだ句です。これらの句からは作者の母親を慕う気持ちが、作者にとって母親がどれだけ特別な存在だったかがひしひしと伝わってきます。非常に直截的な印象を受けます。

そうなんです。この句集に収められた彼の俳句表現の多くがずいぶん直截的なんです。これはプロレタリアだからでしょうか、自由律だからでしょうか、僕にはわかりませんが、母を思う彼の句は、母を思う彼の姿以外には行き着くところがない感じがするんですよね。ゴールがそこにしか見えないというか。

はげしい感情を戦争へゆく君に笑つてゐる

紙旗をふられ愛情のおさへがたくゐる

たばこに火をつけ君とのみ何もいへぬ訣れぞ

(夢道出征)

お前のすべてが終つた瞬間を正しく指してゐる時計

死顔に化粧するその歯が笑つてゐるやうで

ひろびろ秋めく陽のいろがもうお前のゐない世界で

(けさ子の死)

戦地へ赴く友人を見送る際に詠まれたであろう「夢道出征」、そして病死した妹を詠んだ「けさ子の死」とそれぞれ題された連作から引きましたが、これらの句も作者の思いばかりが強調されて読みの幅がかなり限定されている感じがします。

これは、彼の句が、僕が普段親しんでいる俳句作品とはずいぶん違う趣旨で作られているからじゃないかなぁと思ったりするんですよね(こういうのを社会性俳句って言うんでしょうか)。

思想が氷結したやうな月夜のビルヂングが直角

(幻想)

無機質な近代的ビルディングを前に彼は思想の氷結(ちょっとカッコいい表現です)を憂いているのでしょうか(どうなんでしょう)。平和ボケ世代ど真ん中の僕にはあまりピンとこない感傷ですが、いや、しかし、今後世の中の情勢がどんどん不安定になって行って、貧困やら戦争やらといったムードが日に日に身に迫ってくるようなことにでもなれば、もしかしたら再びプロレタリア俳句なるものを詠む人が増えるなんてことになるのかもしれません。いやぁ、そんな憂鬱な世の中にならないことを切に願っていますよ。だって、時代に俳句を詠まされるなんて僕はまっぴらゴメンですから。

大砲が巨きな口をあけて俺に向いてゐる初刷

(一九三七年)

ええ、もしそんなことになれば、僕は真っ先に春の花屋になって遮断機の前で「犇」と決め込むしかありません。

※引用句の旧字体は一部、新字体にあらためました。

Posted by wh at 0:03 0 comments

2016-08-07

あとがきの冒険 第3回 象・俳号・ロケット 山田露結『ホームスウィートホーム』のあとがき 柳本々々

あとがきの冒険 第3回

象・俳号・ロケット

山田露結『ホームスウィートホーム』のあとがき

柳本々々

山田露結さんの句集あとがきに入る前に、アメリカの作家レイモンド・カーヴァーの〈象〉をめぐる一節を引用してみようと思う。

そんな頃、ある夜に私は夢を見た。…夢の中では父親がまだ生きていて、私を肩車してくれていた。私は五歳か六歳の子供だった。《さあ、ここに乗れよ》と父さんが言った。…我々は互いの体をしっかりとつかんでいた。…《つかまらんでもいい、ちゃんと落っこちないように持っててやるから》。…私は両手を放し、横に広げた。…私は象に乗っているつもりだった。…そこで目が覚めた。

(レイモンド・カーヴァー、村上春樹訳「象」『村上春樹翻訳ライブラリー 象』中央公論新社、2008年)

このカーヴァーの短編「象」のなかでは夢のなかの「父親」が「象」のメタファーとして語られているが、露結さんのあとがき「ある夢の話-あとがきにかえて」も夢のなかの「象」で語り始められる。

私はときどき、象にしがみついている夢を見ることがある。象と言ってもそれはもう、ほとんど山と言ってもいいくらいの巨大なもので、どうしてそんなものが夢に出てくるのか、また、どうしてそこへしがみついているのか、私自身はさっぱり訳がわからないのだが、ともかく、夢の中で私はいつもその巨大象に怯えているのである。

この「象」がなんのメタファーであるかはわからない。この「あとがき」が「さっぱり訳のわからない」感じで始まったように、それはとりあえず「さっぱり訳のわからない」ものとしてあることが大事だと思う。

しかし「訳がわからない」感じで始まった「あとがき」はその最後においてとつぜん〈わかる/わからない〉のあるドラマを見せる。語り手は「あとがき」の終わりに至り、「ああそうかと妙に納得したような気分」になるのだ。この「あとがき」には明らかに〈わからない〉から〈わかる〉へのドラマがある。では、なにがわかったのか。

私はふと、生前祖父が俳句を嗜み、俳号を「露結」と名乗っていたことを思い出した。それで私は、ああそうかと妙に納得したような気分になって、祖父からその称号をもらって俳句を作ることにしたのである。

語り手が納得したのは〈祖父〉と〈俳句〉をめぐる何かである。語り手は祖父から「露結」という俳号を受け継いだ。そのとき、「妙に納得し」「俳句を作ることにした」。そして「あとがき」は、終わる。

露結さんの「あとがき」冒頭の「象」がなにかを断定するのは野暮だとおもう。おもうけれど、それはたぶん、〈祖父的であり、俳句的であるなにか〉である。カーヴァーの「象」の語り手が「父親」を「象」と見立てたように、露結さんの「あとがき」の語り手も、「祖父」や「俳句」に〈象的〉ななにかを見出したのだ。「しがみつ」かなければならないほどの。

それはつかまなければふりおとされるような〈なにか〉だった。しかしカーヴァーの「象」に記述されていたように、「つかまらんでも…ちゃんと落っこちないように持ってて」くれる〈なにか〉でもそれはあった。それが祖父から俳号を受け継ぐということでもあるのだ。ある〈つながり〉を感じた上で、その〈つながり〉を自らの名として引き受け、俳句表現をはじめること。みずからに象のような土台があることを感じること。

その意味でこの句集は巨大なつながりにあふれている。句集タイトル『ホームスウィートホーム』の二重の「ホーム」、御中虫さんの装画に表れたおびただしいひとびとの交歓、露結さんの俳句の〈反復〉のモチーフとしての言葉と言葉の共振、そして「あとがき」において〈ROKETSU〉という俳号によってつながっていく祖父と孫=〈私〉。

カーヴァー「象」において、父親の肩車に乗ってこころから安心した〈私〉はふいに「両手を放し、横に広げた」。

「山」のように巨大な象に乗り、〈露結〉という〈ホーム〉のつながりを感じた上で、両手を放し、横に広げること。それはまるで〈ロケット〉そのものではないか。

(山田露結「ある夢の話-あとがきにかえて」『ホームスウィートホーム』邑書林、2012年 所収)

2015-08-23

〔今週号の表紙〕第435号 ニューオーリンズ 山田露結

〔今週号の表紙〕

第435号 ニューオーリンズ

山田露結

かれこれ10年以上前のこと、エアコンもファンもない狭い店内で他の客とぎゅうぎゅう詰めになりながら、汗をタラタラ流しながら、目の前で演奏されるニューオーリンズ・スタイルのオールド・ジャズを聴いていました。

アメリカ、ニューオーリンズにあるライブハウス「プリザベーション・ホール」で行われる演奏はマイク、アンプなど音響機材を一切使わない正真正銘のアンプラグド。木造の建物はフレンチ・クオーターで最古の建物のひとつなのだとか。

その夜のまるで100年前にタイムスリップしたかのような、あるいは映画のワンシーンの中に放りこまれたかのような感覚は「なんか、すげぇーの見ちゃったなぁ。」という強烈な印象となって今も生々しく記憶に残っています。

●

週俳ではトップ写真を募集しています。詳細は≫こちら

Posted by wh at 0:02 0 comments

2015-04-05

〔今週号の表紙〕第415号 一色悪水 山田露結

〔今週号の表紙〕

第415号 一色悪水

山田露結

私の住む愛知県西尾市一色町を流れる「一色悪水路」(通称: 一色悪水)です。

悪水路とは妙なネーミングですが、農業用に不要な水を速やかに下流へ送る排水路とのこと。決して汚水路ではないようです。

私が子供の頃はよくここで鯉やフナ、ナマズ、雷魚などを釣りました。

両岸の桜がいま満開です。

●

週俳ではトップ写真を募集しています。詳細は≫こちら

Posted by wh at 0:02 0 comments

2014-11-30

【2014落選展を読む】舞ふて舞ふて?舞うてまだまだ落選展(後編) 山田露結

【2014落選展を読む】

舞ふて舞ふて?舞うてまだまだ落選展(後編)

山田露結

≫(前編)

≫ 2014落選展

14. 新機軸 すずきみのる

生徒はや自主登校の二月来る

「自主登校」と「二月来る」を「の」で繋いでしまったために「生徒はや」の示す状態が特定されず、意味に混乱が生じていないでしょうか。「生徒はや自由登校二月来る」とかすれば、とりあえず混乱は防ぐことが出来るような気もするのですが。

螺髪より納衣と甘茶かけ申す

甘茶をかける手順を言っているのでしょうか。それとも、甘茶が流れていく様子を言っているのでしょうか。外国人が話す片言の日本語のようでもあり。「螺髪より納衣へと甘茶をおかけ申します」と散文に戻してみてもやはり片言の日本語という感じが残ります。

ひきがえる歩む素股を光らせつ

素股行為は禁止です。

夏断にはあらねど酒色控ふると

お好きなんですね。

さまざまに腹鳴るものよ水中り

楽しそうです。

春除目なるよ給与表上がり

おめでとうございます。

15. 室の花 津野利行

面倒な奴で結構磯巾着

「面倒な奴で結構/磯巾着」「面倒な奴で/結構磯巾着」。切る位置によって句意が変化してしまいます。楽しいです。

雛納覚える気なき男親

最近はそうでもないらしいですよ。

絶望の崖つぷちから亀の鳴く

そんなところから。

一線を越えて部屋まで来る蠅

まさか。蠅と。

ナイターに今来てますと電話かな

そうですか。

敗荷や皆疲れたるサラリーマン

私も疲れてきました。

16.バンテージ 谷口鳥子

ラスト十秒へばりつく前髪が邪魔

ぶっきらぼうな物言いにスピード感があっていいですね。

回り込みサンドバッグ打つ炎昼

バーベルを保持しスクワット汗みどろ

蝙蝠やサウナスーツで懸垂す

ダンベル握りボディアッパー夏真昼

ががんぼやグローブのテープ歯で締める

回り込んで→サンドバッグを打つ、バーバルを持って→スクワットをする(かつ汗みどろ)、など、順接的、報告的な句が多いのが少し気になります。

グローブにファンデーション付く秋の暮

「グローブにファンデーション」は面白いと思いますが、中八が惜しい感じがします。「グローブにファンデーションの付く〇〇」とか、「〇〇〇〇やグローブにつくファンデーション」とか、なんとか中七におさまるパターンないでしょうか。中八が絶対ダメとは思いませんが、どうしても緩慢な印象になりがちです。中七でおさまるのであれば、なるべくそうした方がいいと思います。

のっぺらぼうの月と並んでジム帰り

「のっぺらぼうの月」の表現はやや平凡な感じもしますが、この句では、さんざん殴られてきた「ジム帰り」の顔と月との対比が生まれています(もっともこの連作の中で読まなければ「ジム」がボクシングジムであることがわからないかもしませんが)。

ジョグダッシュジョグダッシュ十一月

「ジョグダッシュジョグダッシュ(ジョグ)十一月」。もう一つジョグを足してあげると定型におさまります。

破調もいいと思いますが、まずは定型を意識して作り込んでみては、と思ったのですが。

17 空車(むなぐるま) 高梨章

薄氷やねむれぬ母をまぼろしに

月は出たか母のまはりにさざなみよ

蟻たちにはこばれてゆく母ひとり

母の登場する句を抜いて並べてみると、作者の抱く「母」へ思いが幻想的なイメージになって見えてくるような気がします。

18.積木の家 滝川直広

花馬酔木ほそき煙となる手紙

手紙って処分しにくいものですよね。もらった人への思いがありますから、特に重要な内容のものでなくても、ゴミ箱へポイと捨ててしまうに忍びない。手紙そのものを弔うという意味でも焼くというのが一番いい方法なのかもしれません。

掲句。「花馬酔木」との取り合せがしっとりとした景を映しています。「ほそき」煙となってしまった手紙を作者はどんな思いで見つめているのでしょうか。

亀鳴くや冷めてちひさき卵焼

冷めると縮むんですね、卵焼きは。弁当の時間でしょうか。「亀鳴くや」の雰囲気が楽しいです。

梅雨明けやサラダに跳ねる塩の音

「塩の音」がサラダの新鮮さを演出しています。

失業者と思はれてゐる鰯雲

そう思われてみたい作者のポーズだったりして。

煙茸ふみたき子らに数足らず

子供がたくさんいる?学校の先生でしょうか。

初雪や目を立てなほすをろし金

「目をたてなほす」という表現、決まってるなぁと。

マスクして命令形を教へたり

やっぱり先生のようです。

一辺はテレビに空けてある炬燵

小さな可愛らしい発見。

マフラーの結び目猪首より提がる

自画像でしょうか。作者の人柄が表れているような気がします。

19.仮面 中村清潔

ホルマリン漬のいろいろ涅槃雪

気色悪いですね。「涅槃雪」が効果的です。

20.オムレツ 中塚健太

春の服クリーニング屋華やげる

あんまり「華やげる」という感じがしないのですが。

恋かも知れぬ春雨のピアニッシモ

勘違いだと思います。

歩道橋春満月へ上るなり

歩道橋が上がっていきます。

テレビでは自殺のニュース桜東風

昔も今も傘がない。

麗かやどの屋上も歌ひだす

麗かというよりは、狂気を感じます。

ニベアでも塗ろ花過ぎの感傷は

そうですね。ニベアでも塗りましょう。

21.ゐません ハードエッジ

お涅槃を過ぎて仏生会も近し

この気づきは面白いと思いました。涅槃会(釈迦入滅の日)を過ぎるとすぐに仏生会(釈迦誕生の日)がやってくるという単なる暦の上の事実を示することによって、時間の経過が前後するような妙な感覚が生まれます。

22.弔ひ 三島ちとせ

鰤起し駐在さんと居る園児

迷子とかいうわけではなく、駐在さんと仲良しなのでしょう。鰤起しを背景にした駐在さんと園児とのやりとり。ジブリ映画風の一コマ。

風船や海原のある紙芝居

「海原」は紙芝居の中にあるのではなく、現実の海原でしょう。

海の見える高台の公園で紙芝居がはじまります。おはなしが終わると風船がもらえます。微笑ましい景です。

春の空庭の果てまで漁網干す

漁師町の風景。庭いっぱいに広げられた漁網と春の空との好対照。

春の宵缶詰で呑む漁師小屋

漁師たちのガサツな感じが出ていますが、「缶詰で吞む」が少しわかりにくいかなぁ。「吞む」?「酌む」?いっそ「缶詰」でないものにするとか。う~ん。

近道の麦畑抜け慰霊祭

近道の麦畑というごくごく個人的な日常空間を通り抜けることで慰霊祭という非日常がより幻想的なものとして立ち現れます。

鶏頭花海岸線に船の墓

船に墓があるんですね。知りませんでした。身のまわりの何気ない風景をおだやかな視点で切り取った句に惹かれました。

23.菜の花 前北かおる

温室に曇らす眼鏡春寒し

曇りますよね。

ちかちかと蛍光灯や吊し雛

取り替え時です。

四段の鉢置き棚に桜草

三段のもあるらしいですよ。

自販機の赤鮮しき花菜かな

ぴっちぴちの自販機です。

菜の花や山国川も山抜けて

まあ、山を越えたりはしないですよね、川は。

焼き頃の野の肌色や広がれる

焼き頃、というのがあるんですね。

一斉に野焼くやまなみハイウエイ

煙たいでしょ。

ぷつと雲吹き出して山笑ふかな

山が雲を吹き出すんですね、ぷっと。

春埃オリンピックの来るといふ

急ピッチで準備が進みます。

菜の花や腕を伸ばして自分撮る

腹這ひに構ふるカメラ風光る

憎めないキャラなのだと思います、作者は。

24.草の矢 岬光世

宛名なき初荷のとどく灯なり

宛名のない荷物は果たして届くのでしょうか。もしかしたら、小さな部落に住んでいて(離島とか)、宛名がなくても差出人の名前などから、どこへの荷物なのか配達人が判断出来る環境にいるのかもしれません(「東京に行ってる息子さんからだよ。ちゃんと宛名書かなきゃねぇ。」とか)。しかし、この句からそこまで読み取るのは難しいと思います。

早梅や留まる舟に窓を拭き

小さな漁港を思いました。これから漁に出るのか、漁から帰ってきたのか。春近い海辺の町の静かなたたずまいが絵になっています。

葛の花幼なじみも年の頃

アラサーか。アラフォーか。

出航の合図をとほくをみなへし

「を」と「を」がチラチラしませんか(「とほくを」と読みそうになります)。「女郎花」でいいような。

波音の絶ゆるともなく曼珠沙華

やはり、海沿いの町に暮らしているのでしょうか。

手をついて土のやはらか流灯会

思わぬ土のやわらかさへの気づき、ですが、「手をつけて海のつめたき桜かな」(岸本尚毅)という同型の句があります。

家具ひとつ運び出したり雪催

家具を運びだした、という作業の背景にちょっとしたストーリーがありそうです。

人伝てに先代の所作夏の帯

「あなたのおばあさまは、いつもこうしてらしたのよ」。お茶とか、踊りとかの習い事でしょうか。

継ぐあてのなき宿にして零余子飯

作者は、海沿いにあるこぢんまりとした老舗旅館の一人娘(プロファイリングしてどうする)。

25.モラトリアムレクイエム 吉川千早

オーバーザレインボー服薬死ぞ

力み過ぎ、という感じがします。

蝶々を縫ひ止めておく袱紗かな

このくらい素直に詠んだ方がいいような。

太陽を憎むふりして菜花喰ふ

やはり、力み過ぎ、という感じがします。

マニキュアの塗りあいっこや夕涼み

このくらい素直に詠んだ方がいいような。

膣奥に美しき爪黴の花

だから、力み過ぎ、

屋上は立入禁止月見酒

このくらい素直に詠んだ方が、

秋雨や祖父は死んでも大男

遺体になるとよけいに大きく見える?

大叔父と骨壷隠す夏の山

そういうイタズラはやめましょう。大人なんだから。

粉を吹いて祖父は微睡む花林檎

微睡む遺体。

焼きたての骨灰を待つ春の雨

焼かれたのは遺体で骨灰は焼け残り。

仲人に素足曝して挨拶す

失礼のないように。

蛍や友の遺影を焼却す

もっと大事にしてあげてください。後悔しないように。

ふらここを下りぬ死者への鎮魂歌

鎮魂歌は死者へ捧げるものですから「友への」でいいのではないでしょうか。

26.猫鳴いて 利普苑るな

黒革の遺愛の寝椅子冬来る

今はもう居ない家族への思いが、黒革の冷たい感触とともにふとよみがえります。

猫鳴いて初夢のこと有耶無耶に

有耶無耶にしておきましょう。夢のことなんか。

蝋梅や棘の鈍りし鉄条網

「棘の鈍りし」の措辞が句の荒寥とした雰囲気を決定づけている感じがします。「蠟梅」との取り合わせもいい。

寒椿彼の世いよいよ賑へる

身近な人がたくさん旅立っていきました。「いよいよ」は、しずかな覚悟のようにも。

新月や終りかなしき猫の恋

恋の終りはかなしいものです。猫も人も。

鬱金香土曜のカフェをひとりじめ

ゆっくり読書、でしょうか。大人の女性らしい落ち着いた空気感。

ライヴハウス前の黒板秋しぐれ

バンド名が濡れています。「黒板」と「秋しぐれ」との取り合わせの妙。

コスモスや家族写真のこれつきり

つい、何度もながめてしまいます。

猫と坐す真紅のソファー雁渡る

「黒革の遺愛の寝椅子」ではなく、今は、「深紅のソファー」に、猫と一緒にいる暮し。

●

Posted by wh at 0:06 0 comments

2014-11-23

【2014落選展を読む】舞ふて舞ふて?舞うてまだまだ落選展(前編) 山田露結

【2014落選展を読む】

舞ふて舞ふて?舞うてまだまだ落選展(前編)

山田露結

≫ 2014落選展

1.霾のグリエ 赤野四羽

姥桜花見するひとをみてゐる

「姥桜」「花見」は季重なりではないでしょうか。

霾のグリエに春闇ジュレ添えて

「霾」「春闇」も季重なりですよね。

箱庭にたんぽぽひとつ咲きにけり

「箱庭」と「たんぽぽ」は季違い。

雑踏に夜の桜の涼やけき

「涼やけき」という言い方、するんでしょうか。わかりません。

山上に蜘蛛の子散りて春疾風

「蜘蛛の子」と「春疾風」も季違い。

涅槃吹黄色いふうせん西より来

「涅槃吹」は「涅槃西風」のことですから「西より来」はダメ押し。

修羅場みて胡瓜涼しや絵金祭

「胡瓜涼し」は、まあ、いいとして「絵金祭」は七月の行事ですから準季語と考えていいと思います。

瑠璃蜥蜴虹の筆先尻で曳き

「瑠璃蜥蜴」、「虹」・・・。

冬鵙や抱き上げし子に脈打てり

「子に」ではなく「子の」でしょうか。生きているのだから当然、脈を打っています。「抱き上げし子の脈はやし」と言いたかったのかもしれません。

みすがらに老人を待つ鯨かな

難解です。

鼻欠けた狛に影揺る初燈

これも「狛に」でなく「狛の」なのかもしれません。

2.こゑ 生駒大祐

夏雨のあかるさが木に行き渡る

「夏の雨」を「夏雨」と約めることがいけないとは思いませんが、仮に掲句を「あかるさの木に行き渡る夏の雨」としてみても句意にそれほど大きな影響はないように思うのです。

ちなみに「夏雨」でググると中国広東省出身の「夏雨(シア・ユー)」という俳優がトップに出てきます。「夏雨」を人名とする読みが発生してしまうのは、それはそれで楽しいのですが、約めるときは注意が必要かもしれません。

人呼ばふやうに木を呼ぶ涼しさよ

後に「木を呼ぶ」とありますから、上五も「人を呼ぶ」と語調を揃えたほうがいいのではないかと思ったのですが。

風鈴の短冊に川流れをり

「ただごと俳句」と「あるある俳句」との違いは何かということを考えたり。

初夏の口笛で呼ぶ言葉たち

羊飼いが羊を集める感じでしょうか。

こゑと手といづれやさしき冰水

上五に「こゑと手と」とありますから、この「いづれやさしき」には「いづれ(も)やさしき」と、(も)が省略されていると思うのですが、(も)を省略してしまうと「やがて」という意味も成立してしまいます。これも注意が必要かもしれません。

夏の木のたふれし日差ありにけり

一読、夏の木が倒れている姿を「たふれし日差」と言い止めたのかな、と思ったのですが、そうではなくて夏の木が倒れたことで明るくなったと言っているんですね。

雲甘く嶺を隠しぬ蝸牛

綿菓子を連想しましたが。

真桑瓜みづのかたちをしてゐたり

そういえば、人間も「みづのかたち」ですよね。

輪の如き一日が過ぎ烏瓜

「輪のごとき一日」とは?「棒のごときもの」で貫いたりとか。

色町の音流れゆく秋の川

色町の音。ジャンジャン横丁はかつて、ジャンジャン鳴っていたそうですが。

製図室ひねもす秋の線引かる

「秋の線」?春に引いたら「春の線」?

木犀の錆び急ぐ夜を何とせむ

木犀は錆びないと思います。

鳥のやうに生きて林檎のしぼりみづ

「りんごジュース」ではいけないのでしょうか。

世の中や歩けば蕪とすれちがふ

「世の中や」と上五に持って来れば、あとは何を言ってもつながります。「歩けば蕪とすれちがふ」は面白いと思いますが。

定まりし言葉動かず桜貝

桜貝は動くと思います。

のぞまれて橋となる木々春のくれ

「のぞまれて肉となる豚」みたいで悲しいです。

うたごゑの聞こえてとほき彼岸かな

「〇〇して→遠き→〇〇かな」は類型があると思います。

俯せに水は流れて鳥曇

水の「俯せ」「仰向け」は類想があると思います。

富士低くたやすく春日あたりけり

思い描くイメージを言葉がうまく再現してくれなくて作者が苦しんでいる、という印象を持ちましたが、どうでしょうか。

3.線路 上田信治

てふてふや中の汚れて白い壺

中七の「汚れて」の「て」で軽く切れが生じると思うんですけど、上五で「てふてふや」と切ってありますからリズムがぎこちない感じがします。「汚」「白」も気になります。いっそ「内側汚れたる花瓶」とでもしてしまえばスッキリしますが、作者はカチッとした言い方を好まないのかもしれません。

春の日に見下ろす長い線路かな

長いものをあえて「長い」と言うところに春の日のけだるさがある、と見るか。

霞みつつ岬はのびてあかるさよ

岬もまた「のびて」いるものです。

「あかるさ」俳句も、よく見かけるような気がします。

桜さく山をぼんやり山にゐる

春は「ぼんやり」するものですよね。

餃子屋の夕日の窓に花惜しむ

「餃子屋」が動きたがっています。

鯉のぼりの影ながながと動きけり

鯉のぼりの影はながながと動くものですよね。

かしはもち天気予報は雷雨とも

このかしわもちの佇まいは好きです。

ゆふぞらの糸をのぼりて蜘蛛の肢

「ゆふぞらの糸」がいいと思いました。

晩夏の蝶いろいろ一つづつ来るよ

「円きものいろいろ柚子もその一つ」(高野素十)を思いました。

朝顔のひらいて屋根のないところ

屋外を「屋根のないところ」と。あたりまえのことを別の言い方であたりまえに言うことによって生じる奇妙な脱力感。

状差に秋の団扇があつて部屋

「あたりまえ体操」(COWCOW)的なオチとしての「部屋」の提示。前出の「中の汚れて→白い壺」、「ひらいて→屋根のないところ」などの提示の仕方と似た形です。

草を踏む犬のはだしも秋めくと

「犬のはだし」は「犬の裸足」でしょうか。

靴べらの握りが冬の犬の顔

こういう靴べら、見たことがあるような気がしますが、「冬」の犬でいいのでしょうか。季語が動く、言葉が動く、ということについては、やはり、動かない方が好ましい、と私は考えます。

北風の荒れてゐる日の水たまり

北風は荒れやすいものだと思います。

江ノ島のコップの水や麗らかに

「江ノ島」が効いていると思います。この「江ノ島」は動かないと思います。

クロッカス団地一棟いま無音

「無音」と言わずに「無音」を言って欲しいところです。

犬を見るかしこい犬や夏の庭

「人を見る」ならかしこい感じがします。

白布のうへ四つの同じ夏料理

模様のちがふ皿二つ。

冷蔵庫に西日のさしてゐたりけり

あえて狙う季重なり?

秋の山から蠅が来て部屋に入る

嘘でしょう。

月今宵みづの出てゐる水飲み場

あたりまえの念押し?

やすみなく暮れゆく空や毛の帽子

「毛の帽子」は毛糸帽のことでしょうか。ロシア帽のことでしょうか。それともウィッグのことでしょうか。

その年は二月に二回雪が降り

この「ただごと」は面白いと思います。「二月」が主ですから季重なりになっていないと思います。二回雪が降ったことを背景として、なにか、その年にあった特別な出来事を思い出しているのかもしれません。

4.魂の話 大中博篤

北風や目をつむりつつピアノ焼く

「焼く」に少し驚きました。

休日のサラリーマンの手首かな

無用の用としての「手首」の提示。面白いと思いました。無季。

〈山を焼く〉僕が傷つかないように

勇気を出して、もっと焼いてはいけないものを焼くべきです。

狼に真昼の匂い 雨激し

「真昼の匂い」。密通でしょうか。

風花や 犬を喰ふ犬見ておりぬ

見ていないで追い払ってください。

はつなつの銃の全き冷たさよ

金属の冷たさ、温さ、は着想の類似があると思います。

花芒 人美しく滅ぶベし

まあ、理想としてはそうですが。

子守柿 戦艦一日掛け沈む

「戦艦一日掛け沈む」の把握は面白いと思います。

また名前呼ばれて冬の商店街

「博篤君!」とか。

5.最初の雨 小池康生

良性か悪性なるか小鳥来る

「震災」を詠むことの難しさについて、現実が表現力を凌駕してしまっているという意味のことを言っている記事に、なるほどと思ったことがあります。この「現実が表現力を凌駕してしまっている」状態というのは、たとえば重い「病」を詠むときにも当てはまるのかもしれない、ということをぼんやり思いながら読んだ50句でした。

菊を見て菊のひかりを見て菊を

「冬菊のまとふはおのがひかりのみ」(水原秋櫻子)が作者の頭にあったかも知れません。直接「病」を詠んだものより、このような何気ない動作の描写に、生のさびしさ、無常感といったものが表れているようにも感じます。

麻酔にて知らぬ一日室の花

春隣縫ひ目きれいな胸と腹

少し離れたところから自己を冷静に見つめることによって、「現実からの凌駕」から逃れられるのかもしれません。

航跡に碧湧き出す朝曇

病からの回復という前提がなくとも「碧湧き出す」の力強さは動じないのではないでしょうか。「朝曇」も決まってる感じがします。

6.パズル 加藤御影

手のつなぎかたのいろいろ木の芽風

「いろいろ」というほどいろいろはないように思いますが。

うぐひすや掌は表情を持ち

手相?

砂時計の汚れない砂鳥雲に

「汚れない砂」という発見。

白木蓮咲いて悪児の華やげる

「悪童」と言った方がわかりやすいような気がします。

消しゴムに鉛筆の穴さくら咲く

こういう無駄事を私もよくしました。

クリームのやうな寝癖や花の雨

「クリームのやうな寝癖」は面白いと思います。

晩春や猫のかたちに猫の影

「犬のかたちに犬の影」「猿のかたちに猿の影」「豚のかたちに豚の影」などなど。

神の名を与へし猫や花は葉に

福禄寿とか。

ともだちとはぐれてゐたる花氷

迷子の心細さと「花氷」の鮮やかさの対比がいいと思います。

茄子なりに私の顔を映しけり

茄子の意思によって顔を映している!

どの傘も人を宿して秋近づく

傘が人を宿す!という発想に驚きつつも、かなりの力業、という感じもします。

パレットは絵の胎盤か黄葉置く

力業はほどほどに。

菌たる自由菌となりにけり

「自由菌」かと思いましたが「自由」で切れているのですね。

手袋の難破のやうに落ちてをり

「漂へる手袋のある運河かな」(高野素十)。

冬帝や珈琲は火の味を秘め

「火の味」が成功しているかどうかわかりませんが、妙なところに目を着けて妙なことを言おうとする姿勢が楽しい作者だと思いました。

7.脱ぎかけ 栗山麻衣

脱ぎかけの衣からやあと蛇出づる

「やあ」とは言わないでしょう、蛇は。

俳人に句碑なめくぢに光る道

句碑をバカにしているのでしょう。

身一つの勝負に出たきラムネ玉

瓶を割ってあげて下さい。

目配せを交はして蟻の擦れ違ふ

目配せはしないでしょう、蟻は。

鉄棒を舐めれば鉄の味晩夏

舐めないで下さい。

ゴスペルのごとき熱狂鮭上る

ものすごい喩え。

蓑虫の世を窺ひし目玉かな

蓑虫に目玉があるでしょうか。

ゐのこづちかくれんぼへとくははりぬ

「かくれんばうにくははりぬ」でいいような。

秋の夜の一針ごとに延びゆかむ

「夜長」を言っているのでしょうか。

くしやみして魂すこしづつ抜ける

くしゃみと一緒に一気に抜けて欲しいところ。

冬日向ひとりの人のふたりゐて

解釈次第では面白いと思いますが。

紙風船突いて己の空気抜く

紙風船と一心同体だったのですね。

ひねくれし葉からまつすぐチューリップ

いえ、チューリップの茎は葉からでなく球根から伸びています。

8.クレヨン 倉田有希

船を描くクレヨンの白春の雷

「クレヨンの白」がいいですね。もう少し穏やかなイメージの季語でもよかったかもしれません。

口紅を塗る兄とゐて花筏

お兄様っ!

桜撮る人撫で肩で遠ざかる

撮るときはいかり肩だったのでしょうか。

蝌蚪の国豆腐のパックが沈みをり

「豆腐パックが」で、中八を回避できます。

菜の花やトロッコ列車の駅の跡

この中八は手強いですね。

向日葵の影を慕ひて三輪車

作詞作曲、古賀政男。

昼時の海月と人が浮かぶ海

事件です。

賢治読む人の耳たぶ山葡萄

そんな恐ろしいことが起こるのでしょうか。

すずむしや共食ひのときみなしづか

テーブルマナーです。

老犬の巻き尾日毎に天の川

スペクタル。

かなかなや今日会ふ河童の碧色

明日は朱色かも。

車座に少女も二人西瓜かな

西瓜人間が輪になって。

人参と同じ太さのドリンク剤

ニンジンエキスが入っているのです。

鉄棒の向うはジュラ紀の寒茜

タイムマシンにお願い。

繰りかへす家の歴史や雑煮餅

歴史は繰り返すものです。

9.凛凛 きしゆみこ

続編がすぐに始まる猫の恋

ワクワクします。

春の水研ぎし刃物の刃の中に

「刃の中に」、「刃の中に」どうしたのですか。

冴え返るあなたにできることなくて

何もできない僕だから。

春泥や楽器はどれも大荷物

ハーモニカはそうでもないですよ。

遠吠はむかしむかしに目借時

前世は犬だったのですね。

イギリスの国旗が触るる蔦若葉

紅茶でも飲みましょう。

語呂の佳き番地に下げる風鈴よ

819(ハイク)番地、とか。

礼拝に書を置く人や避暑の星

「避暑地の星」?

生身魂ことりことりと心の臓

ペースメーカーかもしれません。

窓側が好き寒くても一人でも

風邪をひかないように。

10. 徒然 工藤定治

今はもう誰も採らざる棗の実

今はもう誰も愛したくないの。

11. 舞ふて舞ふて舞ふてまだまだ枯一葉 片岡義順

はなごろも置かれしままの久女の忌

紐もいろいろ置かれているのでしょう。

12. ふらんど さわだかずや

目つむれば風かすかなり花の雨

目つむれば若き我あり春の宵 高浜虚子

目つむれば蔵王権現後の月 阿波野青畝

目つむれば倖せに似ぬ日向ぼこ 中村汀女

目つむれば睡魔ふとくる緑蔭に 稲畑汀子

「目つむれば」俳句は飽和状態です。

空いまも紀元前なる桜かな

天空と地上との時間差。面白い把握だと思います。

養花天葬列半ばよりまばら

「養花天」と「葬列」は相性が良すぎるのでは。

韮やはらかし人妻はさりげなし

どういうプレーなのでしょう。

眠くなる前から眠し春の昼

「春の昼」とはそういうものです。

やい鬱め春あけぼのを知りをるか

「おい癌め酌みかはさうぜ秋の酒」(江国滋)のパロディでしょうか。

鞦韆のめがけてきたる側頭部

考え過ぎです。

花満ちて故郷は呪ふべき処

人それぞれでしょう。

入学のひとりは痰を吐いてゐる

結核なのかも知れません。

女見る目なしさくらは咲けばよし

私もです。

春めきて窃盗多き商店街

景気が悪くなると治安も悪くなります。

虚子の忌の回転寿司の皿詰まる

詰まっているのはわれわれでしょうね。

佐保姫がたとへこの方だとしても

女性蔑視はいけません。

メッセージ性なき風船も飛んでをり

メッセージ性ある風船がイメージできません。

地中より花の宴の残り物

掘り返さないで下さい。

劣情を父も持ちけりあたたかし

やさしい作者なんだと思います。

13. 封境 杉原祐之

豆乳の鍋に旧正祝ぎにけり

「鍋」と「旧正」。

鬼退り出し一斉に豆を撒く

豆撒きとはそういうものです。

オープンのゴルフコースに霾れる

せっかくの「オープン」なのに、ということでしょうか。

ぬひぐるみ抱えしままに野に遊ぶ

そういう子もいるでしょう。

花仰ぐ多種も多様な人種ゐて

「多種も多様な人種」って日本語おかしくないですか。

ドーナッツ現象の町花曇

「ドーナッツ現象」とは言わないでしょう。「ドーナツ現象」。楽しいですが。

緑陰の下にインドの将棋差す

チェスのことでしょうか。お好み焼きを日本のピザと言う人もいますよね。「下に」は言わなくても「緑陰に」でわかります。

ナイターのドームの屋根の開きけり

「ナイターのドーム」。まあ、わかりますが。前出の「オープンのゴルフコース」と似た言い方ですね。

強弱の無き冷房のバス走る

冷房の強弱のことでしょうか。運転席で操作しているのかもしれません。お願いしてみて下さい。

播州の室津の浜の蝦蛄を漁る

「三州の一色の浜の蝦蛄を漁る」でもいいですか。

広島の原爆の日の砂河原

「東北の震災の日の砂河原」でもいいですか。「の」で繋ぐのが作者好みなのでしょうか。

潮の香を翅にまとへる赤蜻蛉

海岸です。

重陽の透き通りたる天つ空

秋晴れです。

マンションの路地に秋刀魚の煙充つ

秋刀魚を焼くと煙が出ます。

終電車回送さるる後の月

仕事を終えたら車庫まで回送です。

短日の改札口に人溢れ

駅は人が溢れるところです。

大寒の訃報相次ぐ日なりけり

寒い時にはよく亡くなります。

(前編のつぎは後編です)

Posted by wh at 0:06 2 comments

2013-12-08

【週俳11月の俳句を読む】診断、作者の俳人年齢は。 山田露結

【週俳11月の俳句を読む】

診断、作者の俳人年齢は。

山田露結

健康診断に行くと実際の年齢は40代なのに医者から「あなたの骨年齢は60代ですよ。もう少ししっかりカルシウムをとって下さい。」なんて言われたりするんですけどね。それで、しばらくは気をつけて小魚を食べたりしてみるんですけど、どうも、なかなか続かない。酒も煙草もやめられないしスポーツもしない。この頃急に老眼が進み出したり歯がガタついてきたりして、私の身体年齢はとっくに実年齢を追い越して、着実に先へ先へと進んで行ってしまっているようです。

さて、そんなわけで、今回、11月の週刊俳句に掲載された作品を読みながら、それぞれの作者の「俳人年齢」なるものを勝手に診断してみました。まったく私の独断と偏見です。悪しからず。

大いなる真昼や海桐の実が熟れて 岩淵喜代子

ついウトウトしてしまいそうな静かであたたかな昼のひととき。何をするわけでもなくゆったりと時間に身を委ねている。ふと海桐の実に目がいく。油っ気の多いの若者の視点ではなさそうだ。

日曜の広場へ蹴り出す鬼胡桃

誰からも見えて広場の冬帽子

パソコン壊れ冬の泉がわが広場

冬雲雀第二広場は石畳

冬萌や石に埋もれし石の貝

冬ざれや古墳を据ゑて大広場

とくに目的があるわけでもなく、休日の広場をウロウロ。作者は一人暮らしだろうか。冬の澄んだ空気の中、どこか異空間めいた広場の風景がひろがる。

梟を迂遠の果てとしてゐたる

「迂遠の果て」という着想の先にちらちら見えるのは自らの死だろうか。

梟に胸の広場を空けてをく

「死」の暗喩としての「梟」。作者は動じることなくそのときを迎え入れる心の準備をしている。実景の広場から「胸の広場」への展開がいい。

診断、作者の俳人年齢は74歳。

●

林檎噛む時々顔を歪ませて 相沢文子

歯肉炎だろうか。

目薬のゆきつく先のそぞろ寒

目薬がじんわりと目の奥に染みてくるのを感じとっている。そのゆきつく先が「そぞろ寒」なのはやはり年輩の感覚だろうか。

片方の耳が小鳥をとらへけり

この頃少し聞こえが悪い?

俎板の傷光りをる小六月

「俎板の傷」に光を見るのは熟年主婦の視点?

外套にきのふの風のにほひかな

コートではなく外套。夫のものか。「きのふの風」の感慨は昔を懐かしんでいるようにも。シルバー世代?

爪楊枝噛みすぎてゐる一茶の忌

やはり歯が悪いらしい。

診断、作者の俳人年齢は68歳。

●

燈火親し眼鏡を透かす拭く掛ける 関根誠子

ロイド眼鏡のようなアンティーク調のお洒落な老眼鏡であって欲しい。

冬来ると思ふパスタを残さずに

寒い季節に向けてしっかり食べて体力をつけておかなければ。なんとなく、もう若くはないという自覚が芽生えはじめているのか。

色抜けし狗尾草よおまへもか

誰でも歳をとるもの。とはいえ、やはりさびしいもの。

冬うらら水揚げてゐるモネのポピー

初時雨ガラスケースのツェッペリン号

抱かれ傷みのアンティークドール冬ともし

お気に入りの調度品の置かれた書斎は作者にとって居心地の良い隠れ家。作者の趣味の良さがうかがえる。

山眠るわたしは何を探せたか

ぼんやりと半生を振り返ってみたりして。でも、まだ自身の老いを自覚しきれていない微妙な年代なのでは。

診断、作者の俳人年齢は62歳。

●

霞むまで線路真つ直神の旅 大和田アルミ

真っ直な線路はどこへ向かって伸びているのだろうか。作者はまだ未知の未来を抱えている年齢。

大鉢に盛つてごつごつ新豆腐

「ごつごつ」という措辞と「新豆腐」との組み合わせが放つ心地よい違和感は作者名の「大和田」と「アルミ」の組み合わせにも感じられる。比較的若い感覚?

桃剥いてそこここに付く指の痕

ああ、この桃の熟れ具合がずばり作者の俳人年齢ではないか。48歳。

●

途中から猪垣に沿ふ下山道 本井 英

猪垣の内と外との立ち話

リュックを背負って日帰り登山だろうか。どうやら高齢のようだ。

荻わけて釣座へ小径ありにけり

閘門の照らされてゐる夜寒かな

まわり道をしているうちに空が暗くなってきてしまった。今日は山間の宿で一泊。

啄木鳥は幹の裏へと行つたまま

城跡や柄長まじりに山雀も

高く飛ぶときも鶺鴒波描き

小さいながらも命いっぱいに生きる鳥たちの姿に目を細めている優しいおじいちゃん。

診断、作者の俳人年齢は73歳。

●

すこしづつ街乾きをり秋の蝶 山岸由佳

「街」の把握がやや大掴みか。

星飛んで人の匂ひをなつかしむ

孤独人を気取ってみたり。

みづうみの傷つきやすき赤蜻蛉

ナイーブな感受性を表明してみたり。

銀杏降る夜空へ近き交差点

この夜空への距離感も若い女性らしいポエティックな情緒といえるだろうか。「銀杏降る」が夜空を邪魔してて、やや座りが悪い感じも。

診断、作者の俳人年齢は33歳。

●

かたや魔弓こなた鎌先夕刻に 仁平 勝

愛の飢え拾う身も老け年越しぬ

意志妥協困る言い草警告す

食い気出す巫女たち若きもっと耐え

苦労抱き横も苦労だ腿こする

軽いお遊びといえばお遊び。でも、こういったお遊びに「がんばった感」、「ドヤ感」を残すのは無粋というもの。そういう意味では、10句に付された「改題」はまったく不要だったのでは。老化によって表現がくどくなるということもあるだろうか。気をつけなければ。

診断、作者の俳人年齢は78歳。

さて、プロフィール欄で実年齢と照らし合わせてみましょうか。

第342号2013年11月10日

■本井 英 柄長まじりに 10句 ≫読む

■山岸由佳 よるの鰯雲 10句 ≫読む

■仁平 勝 女の園 10句 ≫読む

第343号2013年11月17日

■関根誠子 ナッツの瓶 10句 ≫読む

■大和田アルミ 桃剥いて 10句 ≫読む

第344号2013年11月24日

■岩淵喜代子 広場 10句 ≫読む

■相沢文子 小六月 10句 ≫読む

●

Posted by wh at 0:24 0 comments

2013-11-03

2013落選展テキスト 15幸せの人 山田露結

15 幸せの人 山田露結

大窓に鉄塔迫りゐる立夏

畳まれて四角き顔の鯉のぼり

まな板の血をよく洗ふ若葉かな

包帯を解かれし腕や更衣

物音のあれは祭のはじまる音

人ごみを来て肌脱のひととなる

白南風や干されて妻のもの多し

よく喋る避暑地の自動販売機

五歳児や水着なければそれでよし

ラムネ売りラムネのほかに焼きそばも

幸せの人らつきようを漬けゐたる

カーテンのくたびれてゐる西日かな

蠅取や卓に貼りつく醤油差し

西瓜まだ切らずにありて昼ドラマ

少年とギター墓参に加はりぬ

鶏頭やバケツの水の照りやまず

抱き上げて父の高さの天の川

頼まれぬ秋刀魚も買ひて帰りけり

品書のラップに巻かれ走り蕎麦

テーブルに四辺檸檬の置かれある

遮断機の胸の高さに雁渡る

試着室より一人づつ秋の野へ

蛇穴に入る眠る子の息荒く

知恵の輪のあつさり外れ秋気澄む

パイプ椅子積まれて高し文化の日

樹の瘤は樹の顔ならず冬に入る

蒲団干す向ひの家は庭に干す

「うふぎ」のやうな「うなぎ」の旗や七五三

美しき石拾ひけり神の留守

ワセリンの蓋は炬燵の上にあり

担がれて屏風が橋を渡りくる

金属の韓国箸の冬日和

白息にまみれて言葉連なり来

珈琲と煙草それからクリスマスケーキ

座敷より見ゆる冬野に妻がをり

郵便受に家族の名前冬深し

元日やマラソンの息しづかに過ぐ

ジーンズの裾にくるぶし日脚伸ぶ

落椿ひらかぬ花も落ちゐたり

自転車の寝かせてありて春の雪

栄螺焼く煮汁零るる明るさに

青饅やおしぼり硬く巻かれあり

料峭の山の中から霊柩車

すこやかに背丈揃ひて麦青む

片腕は浅利を掻いてをりにけり

天井に閊へ風船紐垂らす

観音の見下ろす花の花盛り

仏蘭西麺麭朧の中に立てておく

巣燕や溢れんとして溢れ落つ

レコードジャケット背細く並ぶ暮春かな

●

Posted by wh at 0:18 1 comments

2013-09-29

華麗なるロケティッシュ・ワールド 山田露結句集『ホーム・スウィート・ホーム』を読む 三島ゆかり

華麗なるロケティッシュ・ワールド

山田露結句集『ホーム・スウィート・ホーム』を読む

三島ゆかり

こんにちは。つけたり『悲しい大蛇』の裏表紙にてSpecial Thanksを賜った三島ゆかりです。

1. 虚像・複写・多数への嗜好

薄氷を割る薄氷の中の日も 山田露結

まずはこの句から行きましょう。このモチーフに集約される句が集中何句かあります。「釣瓶より盥へうつす春の月」「映りたる顔剥いてゆく林檎かな」「鏡店出でて一人にもどる秋」。

いずれも眼に映るものがじつはただの虚像に過ぎず、それが破られたことを詠んでいます。また虚像ではありませんが、「鳥帰る絵本の空をたたみけり」も同じグループに含めてよいでしょう。まだ破られていない虚像を虚像と知りつつ玩味している句もあります。「蝶うつる眼で見る蝶の眼にうつる」「鏡にはすべて映らず猫の恋」。

かと思うと、こんな句群はいかがでしょうか。いずれも複写をモチーフとしたものです。「僧の子の僧となりけり竹の秋」「コピーして赤はグレーに昭和の日」「秋祭記憶のごとく父となりし」。

また「ふたつのもの」または「全体と部分」が似ている、とか少し違うというモチーフの句群もあります。「春寒や首細くして姉妹」「うららかや位牌のひとつあたらしき」「涅槃図の外にも人の溢れをり」「かなしからずや殻の中まで蝸牛」「半畳を囲む四畳や夏椿」。

そもそも、同じようなものが「たくさん」ということにセンサーが働いてしまうような面も感じます。「春の川無数に流れゐて頭痛」「われわれに無数の毛穴蠅生まる」「夜の新樹までの襖の無数なる」。

2. 俳句自動生成ロボットもしくはブルース

こうした虚像・複写・多数への嗜好を目の当たりにすると、2009年から2010年くらいの時期に山田露結さんが俳句自動生成ロボットの開発に注力し、ネット上で「一色悪水」「裏悪水」という二体の秀逸なロボットを公開していた事実が、にわかに腑に落ちるもののように感じられてきます。

何を隠そう、最初にロボットのヒントとなるソースプログラムを露結さんに提供した諸悪の根源は私でして、それが裏表紙の所以なのです。

ところで露結さんは知る人ぞ知るブルース・ギターの名手でもあります。つい先日、ソースプログラムを提供してから三年目にして初めて露結さんとお話しする機会を得たのですが、ブルースと俳句って、定型と自由の在り方が似てるよね、とか、コード進行があってアドリブで演奏するのと、型に語彙を流し込む俳句自動生成ロボットって似ているよね、とか、白昼からお酒を飲みつつそんな話を致しました。二十世紀のポピュラー音楽は、たった十二小節のブルースを雛形にした複製に過ぎない、といったのはどなたであったか。

3. リフレイン

さて、人間としての露結さんの話に戻ります。人間としての露結さんは、虚像・複写・多数への嗜好に関係あるのかないのか、リフレインの技巧を駆使した句をものにしています。

「昼の灯の夜の灯となる桃の花」「遅き日の亀をはみだす亀の首」「春光や鴎の中をゆくかもめ」「ひまはりの葉に向日葵の影を置く」「月の裏も月母の背(そびら)も母」「掛けてある妻のコートや妻のごとし」「吐くときも吸ふときも息冬の蝶」。ことに次のような、語の一部をリフレインする句には独特の陰影を感じます。「裏町に裏のにほひのして遅日」「水に棲むものに水圧養花天」「人類にして類想のあたたかし」「星宿や西瓜は種を宿しつつ」

4. 虚子そして虚

ところで露結さんの句にはいかにも「銀化」的な句もあります。「反故にして反故にしてみな牡丹に似」「空は海をたえず吸ひ上げ稲の花」「たましひが人を着てゐる寒さかな」。こうした鮮やかな見立ての句の反面、もう一方ではある時期に虚子を徹底的に読み込んだであろうことも感じます。「金亀子擲つ虚子の姿かな」「たとふれば竹瓮のごとき我が家かな」「冷し馬人語を以て相通ず」。

直接的なパロディのみならず、先に挙げたようなリフレインの句では、虚子の一部の側面である「茎右往左往菓子器のさくらんぼ」「彼一語吾一語秋深みかも」などのメカニカルで複雑なリズムが身体にしみついている印象を受けます。聞けば「銀化」に入会する前は二年ほどホトトギス系の結社で学んでいた由。むべなるかな、であります。

そうした、師系としてもハイブリッドで、虚像や複写によるたくさんのものが入り混じった多面的な山田露結ワールドを形容して、私はひそかに「ロケティッシュ・ワールド」と呼んでいます。華麗なるロケティッシュ・ワールドの今後の展開を楽しみにしています。

(初出『銀化』2013年3月号)

【週刊俳句のためのつけたり】

≫山田露結型俳句自動生成ロボット・ロケットくん

Posted by wh at 0:06 0 comments

2013-07-14

新幹線に乗る直前にとりあえず手軽に買うことの出来る無難な東京土産 澤田和弥句集『革命前夜』の一句 山田露結

新幹線に乗る直前にとりあえず手軽に買うことの出来る無難な東京土産

澤田和弥句集『革命前夜』の一句

山田露結

東京に見捨てられたる日のバナナ 澤田和弥

ちょっと乱暴ですが、この句、つづめると「東京バナナ」になります。「東京バナナ」といえば東京土産の定番です。正式には「東京ばな奈」ですね。スポンジケーキの中にカスタードクリームが入っているこのお菓子、バナナ味のほかにキャラメル味、プリン味、チョコ味などさまざまな種類があり東京の主要駅や空港などで販売されています。東京駅内にはいくつか販売店があるのでうっかりお土産を買い忘れたなんてときにも「新幹線に乗る直前にとりあえず手軽に買うことの出来る無難な東京土産」として便利です。

さて、澤田和弥氏は昭和55年、浜松生まれ。進学のために上京したのでしょうか。句集のプロフィールには「早稲田大学大学院修士課程中途退学」とありますから、もしかすると何かやむにやまれぬ事情があって東京を去らなくてはならなかったのかもしれません。そのあたりの心情が「見捨てられたる日」という言い方に表れていると読むことも出来ます。この句の少しあとには「新幹線迅し水虫は痒し」という句もあります。夢や希望を、あるいは何かしらの野心を持って東京へ出てきた人が志半ばで帰郷するときの気持ちとはどんなものでしょうか。そういう私も進学のために上京し、卒業とともにやむなく東京を出た経験がありますので、この句の心情は他人事のような気がしません。

夢破れ、うなだれて帰郷する者にとっても「東京ばな奈」はやはり「新幹線に乗る直前にとりあえず手軽に買うことの出来る無難な東京土産」として便利なものなのかもしれません。

≫web shop 邑書林 澤田和弥句集『革命前夜』

Posted by wh at 0:05 0 comments

2009-08-30

夏了る 飯島晴子を読む 山田露結

夏了る 飯島晴子を読む

山田露結

泉の底に一本の匙夏了る

飯島晴子の第一句集『蕨手』の巻頭に置かれた句である。蓼科で見たという泉が句のモチ―フとなってはいるが「そこで一本の匙を見たわけではない。」(自解100句選 飯島晴子集)という晴子の言葉通り、あくまで心象風景である。

藤田湘子による同句集の序文によると、晴子には「この句以前に五、六年の作句歴があって、その期間にも、私の記憶ではかなりの水準に達した作品があると思うのだが、それらをすべて捨てた」のだという。この一本の匙には過ぎてしまった夏が集約され、泉の底で既に懐かしい光となって輝いている。つまり、そこに集約されているのは過去の晴子であり、この句を第一句集の巻頭に置くことによって、それまでの自分と決別するという強い意思を表しているのだと思われる。

晴子が俳句をはじめたのは三十八歳の時、夫の代理で藤沢の「馬酔木」の句会へ出席したのがきっかけだったという。翌年、「馬酔木」へ初投句。その時に入選したのが次の一句である。

一日の外套の重み妻に渡す

夫が一日を終えて帰宅し、妻に無言で外套を渡す。渡された妻は夫の外でのわずらわしいあれこれを一手に引き受けてしまったような重みを感じて少し憂鬱な顔をしている。このときすでに晴子は俳句が自分の内面を映す鏡として言葉によって機能する器であることに気づいているかのようでもある。

俳句をはじめた当初、馬酔木的叙情よりも人間探求派の流れを汲む句に自然に親しんでいったという晴子だが、次第にその興味は、「事物のなかに直接的に世界を見ようとするより、言葉のなかに間接的に世界を見る」(「写生と言葉」昭50・8「青」)、あるいは、「言葉を定型に逢わしたときに起こるさまざまの反応の中から、別の言葉の体系を掴み出す」(「わが俳句持論」―自伝風に―昭52・5「俳句研究」)ことへと向けられて行く。つまり、言葉を俳句という定型にはめ込むことによって、言葉本来の機能とは別のはたらきが起こることを認識し、そこから言葉の意味性、伝達性を超えた新たな時空を生み出すことに熱中して行ったのである。

蝉殻の湿りを父の杖通る 『蕨手』

冬の帯あまたの鳥の棲み合はせ 『朱田』

いささかこじつけが過ぎるかもしれないが、こうした句に「デペイズマン」(「本来あるべき所にある物が、ほかの場所に移行され、そこで本来の機能を剥奪され、そのことによって未体験の想像力を獲得する。」 横尾忠則著『名画感応術』光文社知恵の森文庫)のようなシュルレアリスム絵画の手法を見出すことは出来ないだろうか。

「言葉の現れるとき」(昭51・1「文学」)の中で晴子は「自動記述」についてわずかなから触れているが、例えば、「どれだけ写実的な画法で描いても、実物のリンゴは掴むことの出来るナマの立体であり、画布に描かれたリンゴは絵具で塗られた平面である。(中略)描かれたリンゴが、実物のリンゴによく似ているように見えるだけなら、その絵は実物の説明にすぎず、絵としての存在価値はない。言葉の場合も、事情は全く同じである。」(「言葉桐の花は」昭51・1「波」)という一文の示す認識はシュルレアリスムの画家ルネ・マグリットの「これはリンゴではない」という作品(写実的に描かれたリンゴの絵の上部に「これはリンゴではない」と書かれてある。)の示す認識と見事に一致している。

もちろん、晴子がシュルレアリスムの方法論を体系的に学んだということではなく、言葉の不思議を追求してゆく過程に於いてシュルレアリスム的な手法を感覚的に掴んでいったと考えるべきではあろうが。

少し話が逸れたが、ともかくも「泉の底」に「一本の匙」を沈めたところから晴子と言葉との果てしない格闘が始まったようである。その『蕨手』からいくつか句を引いてみたい。

これ着ると梟が啼くめくら縞

「めくら縞」は縞模様が細かいために一見、無地に見える柄である。吟行へ出掛けた山村の民家にあった縞の丹前を見たことからヒントを得たという。「めくら縞」の語感と夜行性である梟のイメージとが相俟って、寓話的でありながら、幾分狂気を帯びた景となっている。

一月の畳ひかりて鯉衰ふ

同句集にはとにかく「死」をモチーフにした句が目立つ。直接「死」という語を用いたものだけでも十五句ほどある。掲出句の一月の畳の不思議な明るさも、またひとつ死を身近にしたという感触であろうか。さらに、鯉の「衰ふ」という表現を受けて、その光はいっそう死を連想させるものとなる。そして、この句の中にはどこか病的で憂鬱な顔をした晴子の姿があるように思われる。

襖しめて空蝉を吹きくらすかな 『朱田』

凍蝶を過ちのごと瓶に飼ふ 『寒晴』

晴子の句には、こうしたやや病的な人物像がしばしば登場する。もしかしたら、これらはみな晴子の潜在意識の中に棲む晴子自身ではないだろうかと想像してみる。

樹のそばの現世や鶴の胸うごき

動物園は晴子が好んでよく出掛けた吟行地である。そこで見た鶴から着想を得た句。「現世」を「樹のそば」に、「鶴」の動きを「胸」に限定することによってその動作がくっきりと見えてくる。鶴を見ている作者のいる場所と鶴のいる場所とが、あたかも別の次元にあるようだ。

晴子はいわゆるホトトギス的な写生にも強い関心を示しているが、それもやはり、目に見える現象を言葉で切り取ることによってその向こう側にある目に見えない思考を描き出すことへの手がかりとして写生を捉えていたからではなかっただろうか。一読、頭の中だけで作られたように思える晴子の句がまったくの机上句ではなく、その多くが吟行によって着想を得たものであることも興味深い。もっとも、晴子の句を鑑賞する上で、その句が写生句であるか机上句であるかという問題はほとんど意味を持たないのではないかと思われる。

わが末子立つ冬麗のギリシヤの市場

第三句集『春の蔵』より。あるときの「鷹」の句会で「市場」の席題から詠まれたという一句。晴子がギリシャへ行ったこともなく、子供も娘一人だったということを知ると読者はかなり戸惑うだろう。しかし、この句に描かれた壮大なドラマのラストシーンを見るような景を思えば、たとえそれがフィクションであったとしても、そのことが句の価値を妨げるものではないと納得するのである。そして、ここでの母親像もやはり晴子の潜在意識の中から現れた晴子自身の姿ではないだろうか。

寒晴やあはれ舞妓の背の高き

第五句集『寒晴』より。「あはれ」の一語が句の印象を複雑にしている。気持ちよく晴れ渡った冬の空には張り詰めた緊張感もある。そんな古都の景色の中で本来、小柄で可愛らしいはずの舞妓が現代風の大柄な娘であることのアンバランスを「あはれ」と言った。どこか人間の存在そのものに対する「あはれ」を言っているように感じるのは飯島晴子という作者名の所為だろうか。

螢見の人みなやさし吾もやさし

遺句集となった『平日』より。人々は螢を通してやさしく死後の世界を見つめている。そして、「吾もやさし」と自らもその世界を見つめるおだやかな眼差しを持つことによって、死をまるで居心地の良い場所であるかのごとく親しく自分の身に引き寄せている。ここには何かふっきれたような穏やかで優しい、そしていくらか寂しそうな晴子の姿がある。

丹田に力を入れて浮いて来い

同句集の最後に収められた句。つまり、晴子最期の句、ということになれば、やはりこの浮き人形に晴子の姿を重ねてしまう。晴子が最後の力を振り絞って浮き上がってきた果てに見ようとしたのは、彼女が必死で求め続けた、言葉の向こう側にある新たな世界だったのかもしれない。

平成十二年六月六日、晴子は七十九歳にして自らの命を絶った。自殺の原因は定かではないが、その死が俳句によって新たな世界を掴み出そうと、あまりにもストイックに言葉を、そして自らを追い詰めて行った結果だとしたら、それは俳人として見事な最期ではなかっただろうか、と思うのである。

●

Posted by wh at 0:35 0 comments

飯島晴子三十句抄 山田露結・抽出

飯島晴子三十句抄 山田露結・抽出

一日の外套の重み妻に渡す

『蕨手』

泉の底に一本の匙夏了る

これ着ると梟が啼くめくら縞

蟬殻の湿りを父の杖通る

一月の畳ひかりて鯉衰ふ

螢とび疑ひぶかき親の箸

逆上の人枯葱をかゞやかす

樹のそばの現世や鶴の胸うごき

『朱田』

天網は冬の菫の匂かな

冬の帯あまたの鳥の棲み合はせ

襖しめて空蝉を吹きくらすかな

人の身にかつと日当る葛の花

『春の蔵』

樹の下に俤ありて氷張る

わが末子立つ冬麗のギリシヤの市場

昨日から盥の上は花ふゞき

鶯に蔵をつめたくしておかむ

『八頭』

いつも二階に肌ぬぎの祖母ゐるからは

茶の花に押しつけてあるオートバイ

八頭いづこより刃を入るるとも

禿鷲の翼片方づつ収む

『寒晴』

凍蝶を過ちのごと瓶に飼ふ

寒晴やあはれ舞妓の背の高き

男らの汚れるまへの祭足袋

『儚々』

初夢のなかをどんなに走ったやら

今度こそ筒鳥を聞きとめし貌 (「貌」に「かほ」とルビ)

白髪の乾く早さよ小鳥来る

さつきから夕立の端にゐるらしき

『平日』

竹馬に乗って行かうかこの先は (「七十五歳の誕生日に」と前書)

螢見の人みなやさし吾もやさし

丹田に力を入れて浮いて来い

●

Posted by wh at 0:30 0 comments

2008-08-24

山田露結 森の絵

クリックすると大きくなります

テキストは こちら

週刊俳句のトップページに戻る

Posted by wh at 0:08 1 comments

10句作品テキスト 山田露結 森の絵

森の絵 山田露結

今朝秋の針を落としてボブ・ディラン

涼あらたベッドに岸のあるごとし

空耳と空の間に秋の虹

少年の髪長くして星月夜

風上とせり木犀のあるところ

水澄むや脳をピアノにして眠る

森の絵に色なき風を加へけり

人魚からうろこ剥がれてゆく秋思

けふすでにきのふに似たる鰯雲

折鶴は脚をつくらずあきのかぜ

■

■

■

Posted by wh at 0:07 0 comments